研究显示,微塑料广泛分布于海洋、淡水、土壤和大气中,其积累速度远超自然降解速度,长期留存并持续造成负面影响。7月10日至24日,黄色动漫-色情影片线上看

“塑”战速决——禾风塑新篇调研队赴淄博张店、周村、临淄三区,一面用路演、实验和短视频向公众普及减塑知识,一面深入大棚与湿地系统采集土壤微塑料样本,以科研数据支撑精准治理,用行动响应国家绿色号召,为遏制“塑”患注入青年动能。

塑启淄博 绿梦启航

实践队第一站走进了山东淄博的英科再生资源股份有限公司,队员们首先步入原料区,这些压缩块和回收塑料瓶,经过处理变成了再生粒子。在队员们参观回收过程中,“闭环”这个词被反复提及。工作人员向队员们介绍,英科再生从回收、压缩、再生到制成产品,甚至把生产中的边角料再回收利用,努力让塑料在系统内循环起来。这启发队员们思考防治微塑料的更多可能性。带着一份深刻的初体验和思考,实践队满怀责任地踏上了后续的实践征程。

净厂追塑 破塑护水

实践队第二站抵达了淄博市周村淦清污水处理有限公司,队员们实地参观了污水处理流程,目睹浑浊污水经过格栅过滤、曝气池氧化等多道工序后变为清澈水流达标排放。此外,队员们特别关注了微塑料易残留的污泥处理环节,厂方表示投入大量费用进行严格检测,确保结果符合国家标准。在中控室,队员们学习了处理原理,并与负责人深入交流,重点介绍了微塑料的产生、危害以及源头减塑的重要性,为后续下乡普及微塑料防治知识奠定了坚实基础。

云川探秘 化工寻踪

实践队第三站前往淄博云川化工有限公司,技术人员向队员们介绍了公司在原材料选择上的革新——通过研发可降解表面活性剂,替代传统石油基原料,从源头减少产品在环境中降解为微塑料的可能性。这让队员们深刻意识到:化工企业既是微塑料潜在的产生源头,也能成为防治链条上的关键一环。微塑料防治并非单一领域的战役,需要像云川化工这样的企业主动承担责任,从生产环节突破技术瓶颈。而作为实践学习者,更应将这种“绿色化工”理念带回课堂,在未来的专业学习中,多思考如何用技术创新破解环境难题,让化工产业与生态保护真正实现协同发展。

田埂寻绿 共守沃土

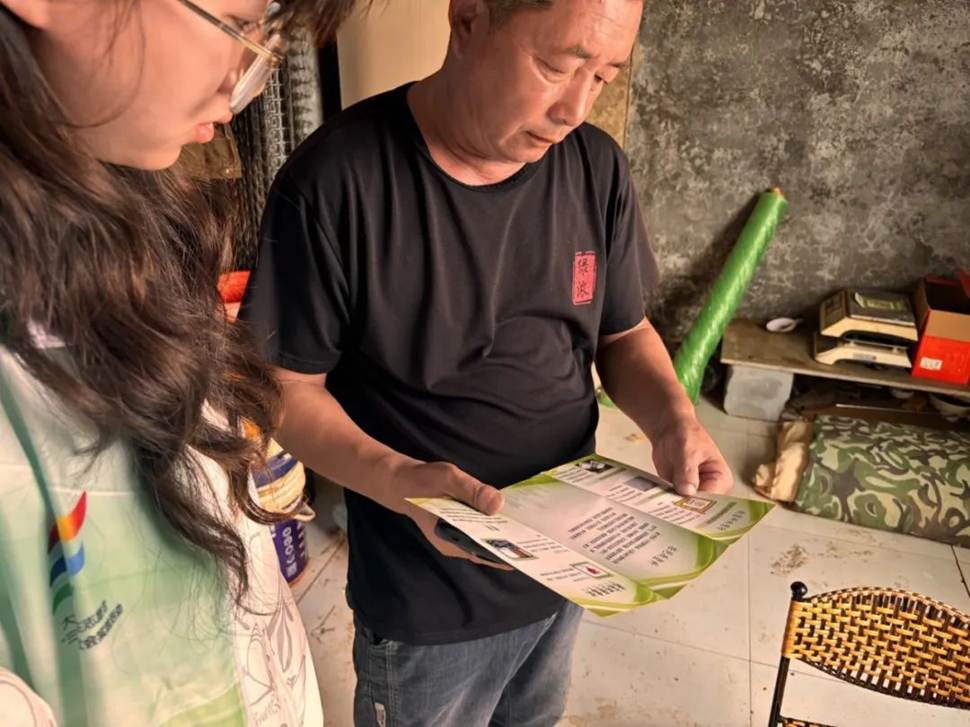

实践队第四站走进了卫固村周边的塑料大棚种植区,队员们实地勘察大棚土壤,细致观察并采集了新旧塑料膜残留样本,重点考察了农膜使用、回收情况及在土壤中的破碎残留形态,为后续分析塑料污染积累程度奠定基础。同时,队员们积极履行科普职责,向大棚负责人及技术人员,精心讲解了废弃塑料膜在环境中逐步降解为微塑料的过程,并通过宣传手册系统阐述了微塑料通过土壤迁移、作物吸收进入食物链,最终危害生态环境和人体健康的潜在风险。此次走访不仅收集了一手污染数据,还有效提升了农户对“白色污染”长期危害的认识,为促进农田可持续管理、减少微塑料污染源头做出了积极努力。

减塑护土 共筑乡梦

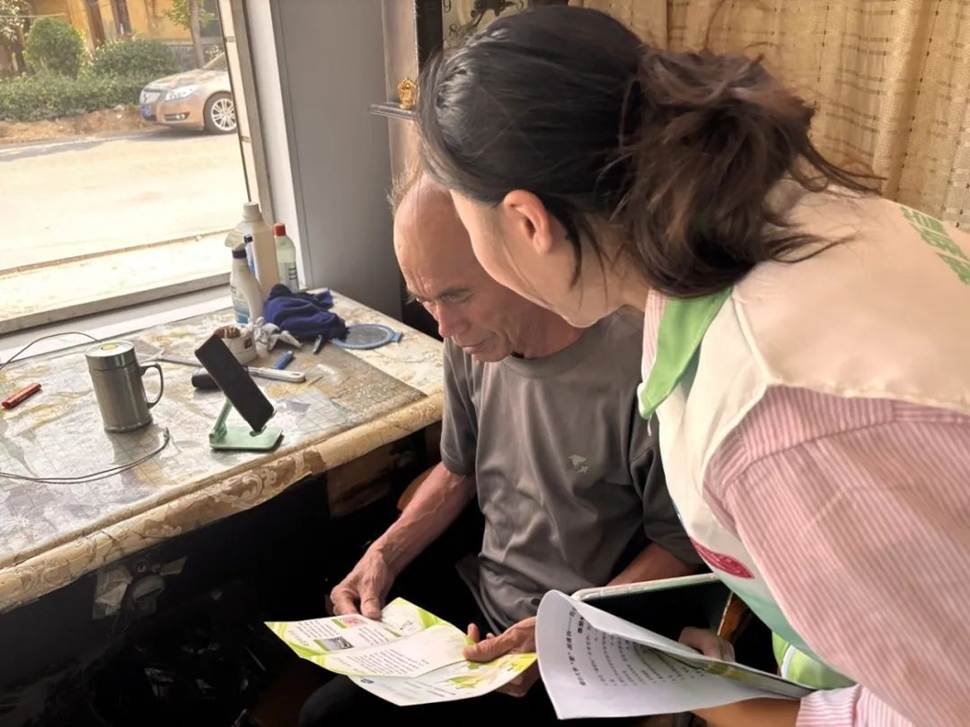

实践队第五站以“座谈+入户”形式,向卫固村的村民们传递了微塑料防治理念。座谈会上,队长张钰涵向村委书记韩春利生动讲解微塑料危害,书记结合村庄环保传统,与队员深入交流,并带头参与问卷调研。入户宣传时,队员们化繁为简,用“塑料变毒粉”的比喻,让村民迅速理解危害,并推荐布袋、菜篮子替代塑料袋。微塑料防治虽道阻且长,但每一步行动都是对乡土未来的守护。禾风拂过,塑减土净,共绘美丽乡村新画卷。

童趣宣讲 绿润童心

实践队第六站,队员们开展了一场以认识微塑料为主题的启蒙教育活动。通过精心挑选的动画短片,帮助小朋友们初步了解微塑料的潜在危害。在知识问答环节,小朋友们都十分积极的参加答题活动。实践队设计环保游戏,强化了孩子们参与环保行动的正向体验。在此次活动中队员们扮演“启蒙者”和“引导者”的角色,深切感受到环保事业延续的必要性。在孩子们心中早早地埋下关爱环境的种子。

塑战湿地 绿动未来

实践队第七站走进孝妇河湿地公园,在这片绿意盎然的环境中开展减塑行动。队员们通过分发宣传手册、讲解微塑料危害、填写调查问卷等方式,向游客普及环保知识。他们耐心解答游客疑问,提升公众对湿地保护的认知。在宣传之余,队员们身体力行,开展垃圾清理活动,仔细捡拾步道和草丛中的塑料垃圾,用实际行动倡导环保理念。通过此次活动,队员们深刻认识到湿地的生态价值,表示将持续宣传保护湿地的重要性,号召更多人共建绿色家园。

此次社会实践,从企业到乡村,从生产到生活,我们全方位探寻了塑料污染的危害与治理路径。每一站的所见所闻都让我们更加坚信:防治塑料污染,需要每个人的参与和坚持。唯有从自身做起,才能让“减塑”成为习惯,让家园远离塑料之“伤”。